バブル崩壊以降、低迷を続けた企業立地機運がここ数年で高まる一方、産業用地が不足し、産業用地整備に取り組む自治体が増加。最近の人材不足や自然災害増加、脱炭素化など、企業立地の決定要因は複合化し、それに応じた用地や環境の整備が必要だ。国は成長産業を積極支援するなか、産業立地政策も強化し、日本立地センターでは産業用地整備を計画する自治体の伴走支援、企業が求める産業用地のマッチングなどを実施。グリーン・トランスフォーメーション(GX)産業立地政策の検討も注目される。

企業立地機運の高まり

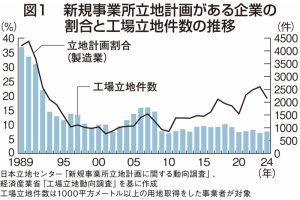

1990年代はじめのバブル崩壊後、国内経済低迷、円高を背景とする海外生産への移行により、国内の工場立地は低迷を続けた。経済産業省の工場立地動向調査による工場立地件数は89年の4147件をピークに減少し、2000年代半ばに少し回復したが、それ以降はピーク時の4分の1程度の水準が続いた(図1)。

1990年代はじめのバブル崩壊後、国内経済低迷、円高を背景とする海外生産への移行により、国内の工場立地は低迷を続けた。経済産業省の工場立地動向調査による工場立地件数は89年の4147件をピークに減少し、2000年代半ばに少し回復したが、それ以降はピーク時の4分の1程度の水準が続いた(図1)。

しかし、コロナ禍を経てのこの数年、半導体関連、蓄電池、データセンター(DC)などの成長産業のほか、電子商取引(EC)増加への対応や効率化を進める物流業の設備投資が増加している。また、円安、自然災害やコロナ禍によるサプライチェーン(供給網)途絶、地政学的リスク増加などを背景として、国内回帰も含む生産拠点再構築の動きもあり、国内の企業立地が積極的に展開されてきている。

DCはクラウドサービスや生成AI(人工知能)の利用拡大などにより、新設が相次ぐ。多くは大規模需要地に近い関東・関西への二大拠点に立地するが、冷涼な気候を生かしたRE100団地も整備される北海道石狩市、東アジアとのネットワークに優れ第三極として期待される福岡など、地方への立地も進んできている。

当センターが毎年行っている新規事業所立地計画に関する動向調査によると、立地計画を有する企業の割合はコロナ禍に見舞われた20年時の落ち込み後は90年代はじめの水準にV字回復し、24年は若干低下したものの依然高水準が続いている(図1)。

今年の米国関税措置の影響は注視する必要があるが、8月発表の日本政策投資銀行の設備投資計画調査(大企業対象)では、25年度は半導体、電動化関連の増設・拡張投資の継続、DC向け投資の増加などにより前年比14・3%増を見込んでおり、企業の国内立地意欲は高い状況が続いているとみられる。

不足する産業用地

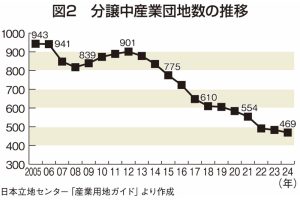

企業立地意欲が高まる一方、バブル崩壊以降は産業団地の開発が少なかったため、分譲可能なものが減少した(図2)。産業用地不足が顕在化し、工事費高騰と相まって工場立地件数の伸びを抑える要因になっているとみられる。そこで全国的に産業用地整備の検討をする自治体が増えているが、経験やノウハウが不足しているところが多く、当センターへの相談もこの数年大きく増加している。

企業立地意欲が高まる一方、バブル崩壊以降は産業団地の開発が少なかったため、分譲可能なものが減少した(図2)。産業用地不足が顕在化し、工事費高騰と相まって工場立地件数の伸びを抑える要因になっているとみられる。そこで全国的に産業用地整備の検討をする自治体が増えているが、経験やノウハウが不足しているところが多く、当センターへの相談もこの数年大きく増加している。

複合化する企業立地の決定要因

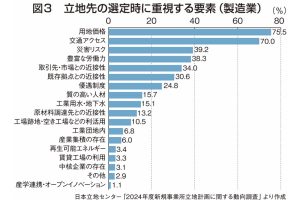

産業用地整備にあたる自治体などは、企業のニーズに沿った開発を行う必要がある。当センターの調査によると、製造業で立地計画を有する企業が立地先の選定時に重視する要素は、「用地価格」「交通アクセス」「災害リスク」「豊富な労働力」「取引先・市場との近接性」「既存拠点との近接性」の割合が高い(図3)。

産業用地整備にあたる自治体などは、企業のニーズに沿った開発を行う必要がある。当センターの調査によると、製造業で立地計画を有する企業が立地先の選定時に重視する要素は、「用地価格」「交通アクセス」「災害リスク」「豊富な労働力」「取引先・市場との近接性」「既存拠点との近接性」の割合が高い(図3)。

製造業の企業立地の決定にあたっては従来、用地取得費、人件費も含めた操業に係るコスト、交通アクセス、取引先・市場などとの近接性は大きなファクターである。

人材確保は進出時の必要条件だが、最近の深刻な人手不足でより重要度が増している。自治体などは人材育成も含め奔走しているが、企業は省力化投資にも力を入れている。道路、電力、工業用水など産業インフラはもちろん、住居や学校など生活環境の整備も重要だ。

加えて、近年の自然災害増加で、事業継続計画(BCP)対策とともに災害リスクの低い立地選定が強く意識されてきている。また、世界的な脱酸素化の動きのなか、サプライヤーに協力を求めるケースが増え、クリーンエネルギーの利用環境も考慮されはじめている。

TSMCやラピダスの進出では、周辺地域の渋滞、人材確保など課題も生じている。企業が長期的に操業し設備投資が継続されるよう、複合化する決定要因に応じた産業用地や環境整備が自治体などに求められている。

新たな産業立地政策へ

高度成長期からの産業立地政策では、工業再配置促進法、テクノポリス法などや大規模工業団地開発により、国が主導して産業、企業の地方分散を図ったが、21世紀になると、産業立地政策は地方分権推進の動きと相まって地域産業支援に重点を置き、自治体の主体性を重視する方向に変わっていった。

しかし、最近は半導体をはじめ成長産業の競争力強化を図る産業政策が世界の潮流となり、わが国も積極的な産業政策に転換してきている。経済産業省が7月に公表した国内投資促進補助金・国内投資マップによると、JASMやラピダスへの巨額支援をはじめ、21年度補正からの投資支援件数は29万件、支援額は7・8兆円で、近年にない投資支援となっている。

こうしたなか、産業用地の不足が産業発展のボトルネックにならぬよう、6月に閣議決定された地方創生2・0基本構想では、計画的な産業用地の整備、既存の産業用地の利活用が重要とし、33年までに工業用地を1万ヘクタール程度増加する目標を立て、産業立地政策も積極的に進めている。

産業用地整備の伴走支援/産業用地のマッチング

新たな産業用地整備については、24年度から中小企業基盤整備機構の助成金による産業用地整備促進伴走支援事業を当センターで実施し、いつでも相談に対応する窓口を設置している。また、これまで現地対応型のアドバイザリー事業を34自治体、適地選定調査を21自治体でそれぞれ実施し、産業用地整備実務研修会を開催してきている。さらに、既存工業団地の防災やGX、デジタル変革(DX)対応支援のための助成事業も行っている。

近年の特徴として、産業用地整備を進めたい自治体が民間開発事業者と連携し、ノウハウ不足、財政負担リスクを軽減し、双方の強みを生かしてスピーディーに実施しようとする事例が多くなっている。官民連携による産業用地整備は長野市、佐賀県鳥栖市、熊本市などで地域未来投資促進法も活用して進められているが、用地取得を円滑に進めるための税制など支援強化も求められている。

既存の産業用地の利活用については、経産省の工場適地調査を利用し産業用地を求める企業と自治体とのマッチングを行う事業を6月から当センターで開始し、多数の企業の相談を受けている。また、工場跡地の活用について、健康リスクの程度に応じた管理など土壌汚染対策法の見直しも議論されている。

GX産業立地の検討

今年2月に策定された「GX2024ビジョン」に基づき、脱炭素電力が豊富な地域への投資の呼び込みや、GX型新規産業の創出を目指すGX産業立地政策の検討も進められている。8月下旬に①コンビナート等再生型(GX新事業創出)②DC集積型③脱炭素電源活用型―の3類型に対して「GX戦略地域」制度を創設し、自治体や事業者などから提案募集が開始されたが、エネルギー・環境政策と相まった産業立地政策として注目される。

産業用地整備は地域産業振興、都市計画や農地など土地利用、産業・生活インフラ整備、人材供給、環境保全などさまざまな分野間の調整があり、関係者一体となった取り組みが必要だ。当センターも産業用地整備促進伴走支援事業も含め、産業用地整備、企業誘致などを支援する各種事業を皆さまのニーズに沿って実施し、貢献していきたい。